知ってる?シャーガス病って、想像以上に身近な問題なんだ。南米の病気というイメージが強いけど、実は世界中に広がっていて、日本でも検査や治療例の報告が増えている。感染源となるのはトリパノソーマ・クルージ(Trypanosoma cruzi)という寄生虫。この虫、貧困地域だけでなく富裕層の間でも無症状で広がるから、油断できない。長い間放置されると心臓や消化器系に深刻な合併症を起こすやっかいな病気だ。現状の治療薬はベンズニダゾールやニフルチモックスだけど、どちらも副作用が多くて、途中でやめてしまう人が少なくない。なんとかもっと安全で効果的な選択肢を探したい、そんな声に新しく注目されてるのがアルベンダゾールだ。

シャーガス病とその厄介さ〜今までの常識が通じない

80年以上前に発見されて以来、シャーガス病のスタンダード治療はそう大きく変わってない。ベンズニダゾールとニフルチモックス、どちらも副作用が強い。例えば発熱、発疹、消化器症状、肝機能障害など、高齢者や持病を抱える人には重すぎる副作用も珍しくない。しかも、この寄生虫は「静か」に潜伏して、数十年後に心臓や消化管がボロボロになってから発見されるパターンも多いからタチが悪い。そのため、もっと副作用が少なくて、長期間安定して使える薬が求められていたのが現状。

この難題に挑んだのが創薬研究者たちの挑戦。研究でわかったのは、トリパノソーマ・クルージが増殖時や休眠時で薬剤感受性が大きく異なるってこと。つまり、従来の薬は虫が動き回っているときにはよく効くけれど、じっとしているとイマイチ。だから、根治が難しくなっていた。近年は現代的な分子標的薬の開発も進んでいるけど、コストや供給面で課題が多いから、今すぐ現場で使える薬が待ち望まれている。

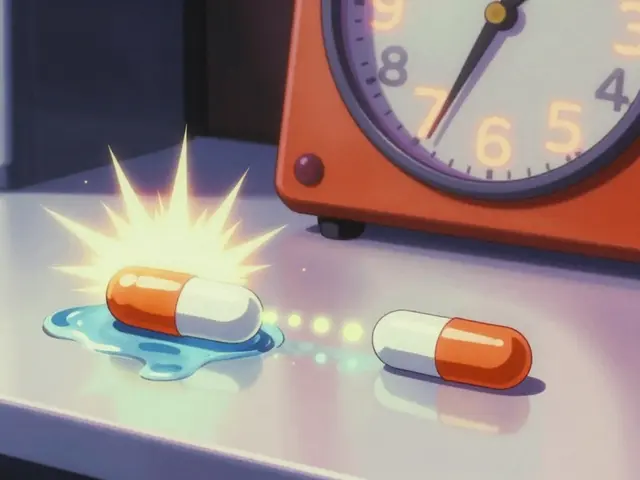

そんな中、昔から使われている駆虫薬、アルベンダゾールが注目されてきた。なぜなら、広範囲の寄生虫に効き目がある上、世界中で長年安全性が確認されていて、妊婦や子供にも使われるケースがあるから。現行の薬に比べて安価で供給も安定しているので、貧困地域にもすんなり届きやすい点も大きな強みだ。

アルベンダゾールがなぜ可能性を秘めているのか

アルベンダゾールは主に回虫や条虫、蟯虫など多くの寄生虫に使われてきた歴史がある。もちろん、最初からシャーガス病専用の薬ではなかった。それでも、研究が進むにつれてこの薬がシャーガス病の原因寄生虫にも一定の効果を示すことが分かり始めた。注目すべきは、アルベンダゾールが微小管という細胞内の構造を壊す作用を持っていること。トリパノソーマ・クルージはこの微小管が特に重要なので、アルベンダゾールが理論的に効きやすいというわけだ。

驚くべきことに、2021年にアルゼンチンの臨床研究グループが行った実践的な検討で、ベンズニダゾール使用が難しい患者に対してアルベンダゾールが代替薬として安全性を維持しつつ効果を発揮した例がいくつも報告されている。この検討は規模としてはまだ小さく、限定的だったものの、その結果は医療現場に衝撃を与えた。高齢者や妊婦など副作用リスクが高い人への“セーフティネット”として、十分現実味が出てきた。

治療ポイントとして特に気をつけたいのが投与期間と量。シャーガス病は急性期と慢性期で治療ゴールが違う。急性期なら寄生虫の駆除が目標だが、慢性期では主に合併症進行を止めることがメイン。それぞれで投与計画を調整する必要がある。実際、アルベンダゾールは既存の駆虫薬より投与期間が長かったり、血中濃度の測定まできちんとやることで効果と安全性を両立できることが分かってきている。日本ではまだ臨床例が少ないが、南米諸国では柔軟な使われ方が進んでいる。

副作用は、既存の2剤よりだいぶマイルド。下痢や軽い発疹、肝機能軽度の変化などが報告されているが、重篤な中毒症状は極稀で、多剤耐性菌や薬剤相互作用も少ないのがメリットだ。ただし、長期服用や多量投与の場合は貧血や白血球減少を起こすこともあるので、定期的な血液検査は必須だと強調されている。

今後の研究と現場での使い道

現実的な課題は、シャーガス病の全てのケースに一律でアルベンダゾールが効くというわけではないこと。一部の寄生虫株は薬剤耐性を持っている可能性があるから、一人ひとりの体質や感染型を鑑別したうえで治療法を選ぶ必要が出てくる。それに、薬の血中濃度をどうキープするか、治療中の寄生虫消失をどう確認するか、それぞれ技術面でもうちょっと研究が進むのを待っている段階。

現場で使う上でのコツも共有しておきたい。アルベンダゾールはもともと脂溶性だから、油分を含む食事と一緒に摂取することで吸収効率が数倍アップする。例えば朝食と一緒に飲めば胃腸への負担も減る。飲み始めてから数日間はだるさや軽い下痢があるかもしれないけど、一時的なものが多い。もし目立った発疹や大量の下痢が出たら、すぐに医師と相談しよう。よく患者さんから「途中でやめても大丈夫?」と聞かれるけれど、シャーガス病は中断すると寄生虫が勢いをつけて再発しやすいので最後までしっかり続けることが重要だ。

臨床研究が本格化するのはこれから。2024年にはブラジル政府がアルベンダゾールのシャーガス病パイロットプロジェクトを導入。感染者の多い地域で、従来薬で治療継続が困難だった人を中心に安全性と有効性が評価された。予想外だったのは、副作用による中断率が15%未満に下がったこと。気になる効果も、寄生虫陰性化率が既存薬と同程度以上に達した例があったという。

シャーガス病の薬物治療は、世界の“取り残された人”にも届かない状況が長く続いてきた。アルベンダゾールは既に流通している薬なだけに“今この瞬間”に使える武器として注目されている。新たな大規模研究や、国際的なガイドラインの改訂、現場の声をフィードバックしていくことが、次の大きな前進につながっていくはず。誰もが安心して治療を受けられる時代に向けて、アルベンダゾールのポテンシャルに期待している人はどんどん増えている。この薬が持つ希望と課題、そしてこれからの可能性を、ぼくはもっと多くの人に知ってほしいと思っている。

Midori Kokoa

7月 24, 2025 AT 04:38アルベンダゾール、副作用少なくていいよね。

依充 田邊

7月 24, 2025 AT 17:31また『安くて安全な薬』って言ってるやついるな。日本ではまだ認可されてないのに、南米の小規模研究を拡大解釈して喜んでるの、笑える。

naotaka ikeda

7月 26, 2025 AT 11:08確かに副作用が少ないのは大きい。高齢の患者さんでベンズニダゾールが使えないケース、増えてるし。アルベンダゾールは今すぐ使える選択肢として、臨床現場ではかなり重宝されてるよ。

利音 西村

7月 26, 2025 AT 19:49ああ、また『希望の薬』って話か… ほんと、毎回『革命的』って言うくせに、10年経っても変わらないよね? アルベンダゾールだって、20年前から回虫には使われてたんだから、別に新しくないし…

しかも、『妊婦にも使える』って言ってるけど、本当に安全なの? 胎児への影響、ちゃんと長期追跡されてる? 研究データ、全部公表されてる?

あと、『脂溶性だから油と一緒に飲む』って、普通の人が毎日ちゃんと食事と合わせて飲めると思ってる? 貧困層の人は朝ごはんすらまともに食べられないのに。

『日本でも増えてる』って言うけど、実際、日本でシャーガス病と診断された人、年間何人? 100人いる? それとも10人? それより、インフルエンザのワクチン接種率の方がよっぽど問題だよ。

薬の話より、『検査体制が整ってない』って根本的な問題を無視して、『新しい薬』に期待するの、やめませんか?

あと、『寄生虫が静かに潜伏』って、まるでSF映画のようだけど、実際は血液検査で簡単に見つかるんだよ? なんで『怖い病気』って演出するの? 煽りすぎ。

『世界中の貧困層に届く』って、でもアルベンダゾール、日本では処方できないんだよね? なんで? 厚労省が認可しないから? それなら、認可の話をしてよ。

『期待している人は増えている』って、誰が? 医師? 患者? それともSNSのコメント欄? データ出してください。

結局、『希望の薬』って言葉に踊らされて、真剣な議論が止まってるだけじゃない? もう、『革命』とか『希望』とか、やめて、ちゃんとデータとリスクを語ってよ。

Shiho Naganuma

7月 27, 2025 AT 11:39日本でこんな薬の話をするなんて、国益を損なう行為だよ。南米の病気を日本に持ち込むような記事、やめなさい。日本人はシャーガス病にかからないようにするべき。

Ryo Enai

7月 28, 2025 AT 02:55アルベンダゾールってCDCが隠してる薬じゃない? ワクチンより効くから、製薬会社が圧力をかけてるんだよ。信じてはいけない

Rina Manalu

7月 28, 2025 AT 15:46この記事、とても丁寧に書かれていて、専門的な内容を一般にわかりやすく伝えていて、感心しました。アルベンダゾールの使い方や、投与期間の調整について、臨床現場の実践的な知見が詰まっていると思います。特に、食事との併用による吸収向上の指摘は、患者への具体的なアドバイスとしてとても有用です。

Akemi Katherine Suarez Zapata

7月 29, 2025 AT 02:08あー、でもさ、薬の話より、なんでこんな病気が日本で増えてるのか、その背景が気になってる。移民? 旅行? それとも… 蚊? なんか隠されてる気がする

芳朗 伊藤

7月 29, 2025 AT 10:04『アルベンダゾールは安全性が確認されている』? それは20年前の話だ。最近の耐性株の増加、文献で確認済み。この記事、引用元の研究を無視して、単に楽観的な見解を並べてるだけ。情報の信頼性が低い。

ryouichi abe

7月 29, 2025 AT 13:45この記事、すごく良い。僕も地域のクリニックで、アルベンダゾールを試してみた患者がいて、副作用が軽くて、治療継続率が上がったよ。薬の話って、どうしても『革命』とか『希望』って言葉で語られがちだけど、現場では『ちょっとでもマシな選択肢』が、本当に救いになるんだよね。

Yoshitsugu Yanagida

7月 31, 2025 AT 04:45あー、また『寄生虫が静かに潜伏』って、まるでホラー映画のナレーションみたいだな。リアルに怖がる人いるの? それとも、記事の書き手がドキュメンタリー映画の脚本家?

諒 石橋

8月 2, 2025 AT 00:57日本がこんな外国の病気の話に巻き込まれる必要はない。南米の問題は南米で解決しろ。日本は自国の医療を守るべきだ。アルベンダゾールなんて、無駄な輸入薬だ。

Hiroko Kanno

8月 3, 2025 AT 08:08私も最近、アルベンダゾールの話、友達から聞いたんだけど、『飲み始めたら下痢が続く』って言ってた。でも、2週間くらいで治ったって言ってたから、一時的なものなのかな?

Taisho Koganezawa

8月 4, 2025 AT 01:47この薬の本質は、『既存の薬が高すぎる・副作用が強すぎる』という、医療の不平等を突いている。アルベンダゾールは、『薬は高価でなければいけない』という資本主義の前提を、シンプルに壊している。これは単なる医薬品の話じゃない。医療の正義の話だ。

寄生虫が微小管を壊すって、細胞の構造を標的にするって、進化の観点から見ても、非常にエレガントなアプローチだ。人間が作った薬が、寄生虫の進化の弱点を突くって、生物の知性の勝利じゃないか。

でも、それを『安全で安価』って言葉で単純化するのには違和感がある。安全とは、長期的なモニタリングと、患者の声を反映したシステムの存在を意味する。安価とは、供給チェーンの公正さを意味する。薬は単なる化学物質じゃない。社会の鏡だ。

だから、アルベンダゾールが『希望』と呼ばれるのは、単に効くからじゃない。『誰も取り残さない』という、医療の理想を、現実に近づける可能性を秘めているからだ。

この記事が、『可能性』にとどまらず、『制度的な変革』を呼びかけている点に、本当の価値がある。

kimura masayuki

8月 5, 2025 AT 09:36日本でシャーガス病? まさか、移民が持ち込んだんじゃなくて、アメリカの陰謀? ワクチンの代わりに寄生虫で人口削減計画? ああ、でもアルベンダゾールが安すぎるから、製薬会社が怖がってるんだよね? 絶対、何か隠してる。

雅司 太田

8月 6, 2025 AT 23:41僕の叔母が南米で働いてた頃、友達がシャーガス病で入院したって言ってた。当時はベンズニダゾールでめっちゃ辛そうだった。アルベンダゾールが使えるようになれば、本当に救われる人が多いと思う。

aya moumen

8月 8, 2025 AT 18:40でも…でも、本当に大丈夫なの? アルベンダゾール、ずっと飲んでたら、体に何か残っちゃうんじゃない? 心臓に… それとも、脳に…? 怖いよ、本当に怖い…

risa austin

8月 9, 2025 AT 12:18本稿は、医学的知見を基に、社会的文脈をも含めた丁寧な分析を展開している。特に、急性期と慢性期における治療目標の差異、および投与計画の調整に関する記述は、臨床倫理の観点からも極めて重要である。また、脂溶性薬剤の吸収促進のための食事摂取の指針は、患者教育の観点からも、標準的な実践として広く推奨されるべきである。

Kensuke Saito

8月 10, 2025 AT 19:30アルベンダゾールの臨床試験、サンプル数が少なすぎる。2021年の研究、n=37? 統計的に意味あるデータか? 論文のDOI、出してください。引用されてる文献、全部読んだ? 読んでないなら、断定的に書くな

Hana Saku

8月 11, 2025 AT 20:11こんな危険な薬を推奨するなんて、医療倫理に反します。患者に無責任な選択を促している。この記事を書いた人は、責任を取れるんですか?