世界で毎分子どもがマラリアで命を落としてるって知ってた?スマホやエアコンが当たり前のいまも、マラリアは人類の敵。にもかかわらず、ぼくらの身体は決して無防備じゃない。免疫システムっていう頼りになる「防衛軍」が、見えないところで日夜大激戦を繰り広げている。マラリア原虫は巧妙ですばしっこいが、ぼくらの体も進化を続けて負けていない。マラリアを単なる“海外の病気”だと思ってる人ほど読んでほしい話がここにある。

マラリアとは?その意外な広がりと仕組み

「マラリア」って聞くと、大昔の病気とかアフリカ限定と思いがち。でも実は、アジアや南米でも毎年2億人以上が感染している超現役の感染症。原因は“蚊”じゃなく、うじゃうじゃと血液に潜む「マラリア原虫(Plasmodium)」という寄生虫だ。この原虫が、ハマダラカという種類の蚊に吸い込まれて人間にうつる仕組み。ひとたび体に入り込むと、原虫はまず肝臓で“かくれんぼ”。しばらくしてから血液中に飛び出し、赤血球を標的に大暴れ。

実際、世界保健機関(WHO)の2023年のデータによると、サハラ以南のアフリカを中心に、2022年のマラリア感染者は2.5億人、死者は62万人。子どもが特にやられやすい。でも、近年日本でも海外旅行からの帰国者が持ち込む例が増え、空港での検疫や認知もめっちゃ大切になってきた。SNSでマラリア感染の速報が広まる時代、「感染なんて遠い話」と油断できない。

ちなみに、マラリアは症状の波も特徴的。初めは風邪っぽい発熱や倦怠感。その後、一定の間隔で高熱と寒気をくり返すサイクルになっていく。悪化すれば意識障害や臓器不全も。現地の医療体制がもろい国では致死率も高い。「マラリア=古い病気」とスルーせず、具体的にどんな仕組みで体にダメージを与えるか知っておくと、自衛意識も変わるはず。

免疫システムの防衛戦:マラリア原虫vs.人間の体

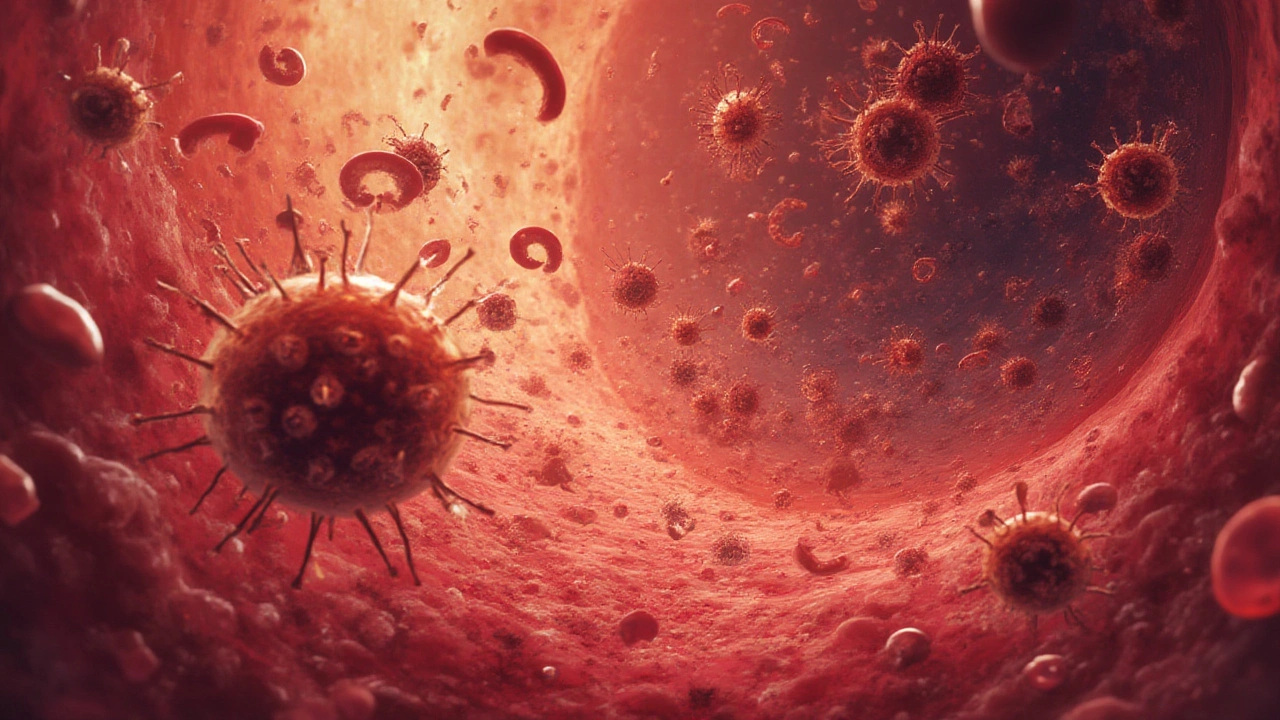

マラリア原虫が始めにたどりつくのは肝臓。数日~数週間、静かに「寝たふり」して増殖する。この段階では、自覚症状はほぼゼロ。問題は次。肝臓で量産された原虫たちが、やがて血液中の赤血球に総攻撃を開始する。ここで免疫システムの出番だ。

まず、身体はマラリア原虫の外装“タンパク質”を「異物」と認識。特にマクロファージや樹状細胞という兵士が現場で敵を“捕獲”し、白血球など他部隊に「敵がきたぞ!」と通報する。この情報リレーが超重要だ。続いてT細胞やB細胞といった“本格部隊”が参戦。T細胞は感染細胞を“撃破”し、B細胞は原虫を特定して狙い撃つ『抗体』を制作して血液中にまき散らす。

けどね、マラリア原虫もそう簡単にはやられない。実は“変身”が得意なんだ。敵(免疫)に捕まらないように、体の表面タンパク質をどんどん切り替える。まるで1日に何度も衣装チェンジする敵役みたい。そのせいで、免疫システムは「さっきの顔と違うじゃん!」と騙されてしまう。

| マラリア原虫の特徴 | 免疫システムとの攻防 |

|---|---|

| 肝臓で静かに増殖 | 免疫の目を逃れて“潜伏” |

| 赤血球を攻撃 | T細胞やB細胞が迎撃 |

| 表面を頻繁に変化 | 抗体をすり抜けて再感染を狙う |

このいたちごっこは、びっくりするほど過激。1人の体内で、数十億~数百億単位の原虫がたった数日で生まれ、破壊され、また増える。だから免疫が強い大人でも何度も感染する。アフリカの現地住民は長年感染をくり返し、「部分的免疫」みたいなのができるけど、子どもや旅行者は初感染だと特にやばい。

なぜマラリアは完治しにくい?免疫の限界と原虫のずる賢さ

ワクチンや抗体が通用しにくいのも、マラリア原虫の厄介なところ。現代医学が誇る“新型ワクチン”もうまくいかない。なぜか?理由は二つ。一つ目は「変身」パターンの多さ。さっきも触れた通り、表面をコロコロ変えるから、1度の感染やワクチン接種だけでは「完全に記憶」できない。

もう一つは、肝臓の奥に隠れている“休眠状態”の存在。特に「三日熱マラリア」や「卵形マラリア」は、治ったと思った数カ月~数年後、突然体がだるくなる“再発”パターンも。これが「肝臓休眠原虫」というイタズラ野郎の仕業。免疫も薬も届きにくい場所にいて、スキを見てまた活動を再開する。

実際、現地で生活する医師の話だと「マラリアの治療はサッカーの90分だけじゃ終わらない延長戦」と言われてる。さっきの抗原変異も加わって、患者の体が自分で“全部の顔”を覚えるには何年も感染をくり返す必要あり。病気が重症化すれば、免疫の暴走(サイトカインストーム)で逆に体内が炎上するケースも。これぞ究極の「持久戦」だ。

ただし、医学も進化を続けてる。今注目のRTS,Sワクチン(2023年WHO承認)は子どもの命を20~30%も守る効果ありというデータも。まだ万能じゃないけど「部分的な武器」にはなってきている。旅行や出張の準備で予防薬を忘れず、現地では長袖・蚊帳・忌避剤の徹底を!

回復のメカニズム:免疫がつく仕組みと生活でできること

じゃあ一度感染したら終わりなのか?実際には、何度か感染をくり返すことで“ある程度”の免疫がつく。これを「獲得免疫」と呼ぶ。赤道直下の村の子たちは、10歳前後になるころには毎年何度も発熱に耐え、身体が徐々に重症化を防ぐスキルを身につける感じ。とはいえ、一生完全に「無敵」にはならない。感染してからも、体力や栄養状態、睡眠の質なんかによって免疫力が大きく左右される。

免疫がしっかり働くためには、実は日々の生活が大事。たとえば水分補給やビタミン、鉄分やタンパク質をしっかりとること。特に高熱で大量の汗をかくと、ミネラル不足になって免疫もグラグラになる。睡眠不足は細胞レベルで免疫の敵。もし発熱してしまったら、無理に解熱剤を乱用せず、きちんと医師に相談して治療薬(アーテミシニン系やクロロキンなど)を指示通り使うこと。

そして、家族や仲間と一緒に情報をシェアするのもポイントだ。感染に気づくのが1日早ければ、重症化リスクがぐんと減る。特に海外からの帰国後、数週間体がだるければ「まさか?」と思って早めの受診を。日本では少ないけど、油断した隙をマラリア原虫は見逃さない。

最新の治療・予防法と知っておきたい豆知識

治療はどんどん進化中だ。特に注目が集まってるのが「複合治療」(アーテミシニン併用療法)。単独の薬だと耐性原虫が出てきやすいけど、複数の薬を組み合わせることで撃退率がアップ。薬をきちんと飲み切ることも大切。途中でやめると治ったと思っても体内に原虫が“隠れる”おそれが増える。

日常で使える予防法も意外と多い。まず蚊に刺されないことがすべて。

- 肘や足首まで隠れる長袖の服を着る

- 足元をしっかり守る靴下や靴を使う

- ベッドの周りに蚊帳(ネット)を使う

- 有効成分DEETやイカリジン入り忌避剤をたっぷり使う

- 現地のホテルでは扇風機やエアコンも活用する

最新ニュースとして、RTS,Sワクチン以外にも「R21」という新ワクチンがアフリカで臨床試験中。インドなど一部エリアでは5歳以下の子どもに先行導入されて、効果や副作用のデータが集まり始めている。完全な“打てば平気”レベルではないけど、旅行者には朗報だ。

最後に知ってほしい豆知識を。マラリア原虫の存在を初めて発見したのは、フランス人軍医シャルル・ルイ・アルフォンス・ラヴラン(1880年のこと)。それがきっかけで、伝説の抗マラリア薬「キニーネ」も生まれた。世界最古の治療薬の一つで、今でも一部で使われている。南米アマゾンの樹皮から作られた薬が今も現役なんて、ちょっとロマンがあると思わない?旅や暮らしのどこかで“まさかの感染”を想定する意味でも、マラリアと免疫の物語は知っておく価値がある。

ryouichi abe

7月 24, 2025 AT 04:37マラリアって、日本では全然話題にならないけど、実は帰国後に発症して救急搬送される人、めっちゃ増えてるんだよね。去年知り合いがタイ旅行から帰って3日後に高熱で倒れて、まさかマラリアだとは思わなかったって。医者も最初は風邪って言っちゃって…。免疫の仕組み、ちゃんと理解してたら早めに気づけたかも。自分も来月ベトナム行くから、蚊帳と忌避剤、ちゃんと買っておくわ。

Yoshitsugu Yanagida

7月 25, 2025 AT 12:25原虫が衣装チェンジするって、まるでNetflixのスパイドラマだな。免疫が『さっきのやつと違うじゃん』って呆れる姿が目に浮かぶ。でもさ、ワクチンが20~30%効くって言っても、それって『3人に1人しか助からない』ってことじゃん? なんでこんなに進化してるのに、人類はまだ『予防薬でなんとか』ってレベルなの? もうちょっと頭使えばいいのに。

Hiroko Kanno

7月 27, 2025 AT 09:15あ、私も去年フィリピン行った時に熱出たんだけど、マラリアかもって思って病院行ったんだよね。結果は風邪だったけど、あの時めっちゃ怖かった。記事にあった『肝臓に隠れる』ってのがホントに怖い…。あと、『睡眠不足は免疫の敵』って書いてあって、あ、私今週寝てないわ…。反省。ビタミンB群と水分、ちゃんと取るぞ!

kimura masayuki

7月 28, 2025 AT 14:29アフリカで死ぬのはアフリカ人の責任だ。日本はこんな病気で悩む必要ない。でも、なぜか日本人が海外行って帰ってきて感染するんだよな? それって、自分たちが無知で対策しないからだろ。『マラリアは遠い話』って思ってる奴が、マラリアで死んでるんだよ。日本が先進国だって自負するなら、旅行前に最低限の勉強しろよ。免疫の話なんかより、自己責任の話だ。この国は、自分を守る力がない人間が多すぎる。

雅司 太田

7月 30, 2025 AT 01:02kimuraさんの言葉、ちょっときついけど、本当のところ、そうなのかもしれない。でも、それって『責める』より『教えてあげる』方が、結果的に人の命を救えると思うんだよね。例えば、旅行会社が出国前に『マラリアのリスクと対策』の5分動画を強制で見せるだけでも、かなり変わるはず。僕も、この記事読んで、家族に『帰国後、熱出たらすぐ病院』って伝えた。小さなことだけど、繋がるよ。

Hana Saku

7月 30, 2025 AT 08:13『免疫の暴走で体内が炎上』って書いてあるけど、『サイトカインストーム』って単語を間違えてるよ? ちゃんと『サイトカイン・ストーム』って書けよ。あと、『アーテミシニン系』ってのは『アーテミシニン系薬剤』って書くのが正しい。この記事、情報は面白いけど、専門用語を適当に扱ってるの、マジでやめてほしい。読者を馬鹿にしてる?